Rosa María Torres

|

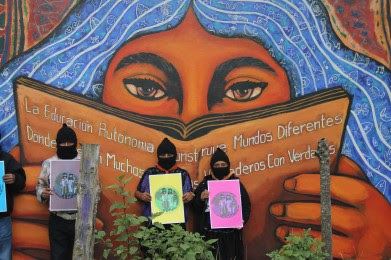

Escuelita zapatista. Tomado de: EZLN-Enlace Zapatista

Esta es la convocatoria con que los Zapatistas invitaron al mundo, en marzo de 2013, a participar en el arranque de "la primera escuelita zapatista", en Chiapas. El curso “La libertad según l@s zapatistas” se desarrolló entre el 11 y el 18 de agosto, con 1.700 participantes - de todas las edades - vinculados a organizaciones sociales en México y en todo el mundo. Hablan de "escuela", de "curso", de "clases", de "profesor", de "alumnos", pero se trata de otra clase de escuela, otra clase de curso, otra clase de clases, otra clase de profesor, otra clase de alumnos. De entrada habían anunciado: "El EZLN prepara ya la escuela de la libertad", generando gran curiosidad y expectativa. Ya en junio avisaban que había Cupo lleno en comunidades para escuela zapatista. En julio daban a conocer Nuevas fechas para la escuelita, información y videoconferencias y de otras cosas, entre otras que habían ampliado el cupo a 1.700 participantes y que harán nuevas convocatorias. El 4 de agosto, faltando pocos días para iniciar la escuelita y en entusiasta espera por los visitantes, divulgaban la lista de exentos... Somos sin duda miles los que estamos en espera, ilusionados con la idea de recibir en algún momento una invitación. |

Zapatistas: diez años probando un "mundo nuevo"por Ruth Martín

Desde 2003, unos 65.000 seguidores de las doctrinas del EZLN conviven en comunidades autogobernadas en las montañas mexicanas

"Servir y no servirse, representar (al pueblo) y no suplantar (sus decisiones), construir y no destruir...". Estos son tres de los siete principios de las comunidades indígenas que, desde 2003, conviven bajo una forma de gobiernos autonómos al margen del poder establecido. Son los llamados "caracoles", municipios mexicanos donde unos 65.000 seguidores de las doctrinas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han celebrado recientemente sus diez años de independencia. Mientras, su líder, Rafael Guillén, 'el subcomandante Marcos', ha seguido lanzando sus mensajes desde las montañas del Sureste de México al Gobierno. ¿Sus peticiones? Las mismas de hace 20 años: "democracia, libertad, tierra, pan y justicia para los indígenas".

Nacido el 1 de enero de 1994 en Chiapas como una plataforma en la que dar voz a las comunidades indígenas mexicanas, el EZLN ha pasado por numerosas etapas en estos años. Las peticiones de libertad, justicia, democracia, paz, educación, tierra, alimentación, trabajo, techo e independencia, que durante los primeros años tomaron un cariz de guerrilla y lucha armada frente al Gobierno Federal de la nación de México, poco a poco han abandonado los enfrentamientos para continuar con su trabajo de construir un gobierno autónomo.

Desde 1994 a 2001, el movimiento ha negociado continuamente con el Gobierno Federal de México, para lograr un acuerdo social y político que les permitiera ser reconocidos como nación y con derecho a la autodeterminación, como se materializaba en los Acuerdos de San Andrés, que el Congreso posteriormente no aprobaría. Un hecho que se convirtió en detonante para el desarrollo y la puesta en práctica de los gobiernos autónomos zapatistas.

Durante estos años de llamada tregua, el año 2005 marcó un antes y un después en la historia del movimiento, al emitir la Sexta Declaración de la Selva Lacondana -conocida como La Sexta- por la que el EZLN asegura que depone las armas y comienza a hacer política, además de ser una llamada para construir un movimiento para combatir el neoliberalismo y, en el caso de México, construir una nueva Constitución.

Para ellos, la política dictada por el neoliberalismo actual no sirve como tal y organizan su propio gobierno comprometiéndose a "no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países y defender, apoyar y obedecer a las comunidades indígenas que lo forman y son su mando supremo, sin interferir en sus procesos democráticos internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de sus autonomía, buen gobierno y mejora de sus condiciones de vida."

Hoy en día el movimiento se organiza en lo que ellos denominan caracoles (de la Realidad, Morelia, la Garrucha, de Robertdo Barrios y de Oventik), que nacieron entre los días 8 y 10 de agosto de 2003 recogiendo lo suscrito por el EZLN y el Gobierno federal en los Acuerdos de San Andrés, donde se reconocía -entre otras cosas- el derecho a la autonomía. Como explica Luis Saracho desde Uníos -una de las oficinas de apoyo al movimiento EZLN en la ciudad de México-, han creado una estructura de gobierno en el que un conjunto de pueblos ha generado un municipio cuyo conjunto, a su vez, conforma una región administrativa o caracol.

Recientemente, durante los días 12 a 16 de agosto ha tenido lugar la llamada Escuelita zapatista en San Cristóbal, en la que no sólo se ha celebrado el décimo aniversario de la formación del gobierno autónomo, también se ha impartido un curso bajo el nombre de La libertad de l@s Zapatistas, en torno a una década de gobierno autónomo. En ella, repartidos en los cinco caracoles administrativos, más de 1.700 invitados de todo el país (acompañados cada uno de su guardián) compartieron durante esos días la experiencia autónoma de gobierno, poniendo en práctica el trabajo desarrollado durante los últimos años y estudiando los materiales impartidos por las comunidades.

"Ellos no han sido preparados para ser gobernantes", apunta Luis Saracho, "pero lo fundamental de esta experiencia es que nos encontramos ante una sociedad indígena, con una cultura mesoamericana, con cinco idiomas en cinco pueblos distintos, que comulgan con una cultura local y que, a partir de siete principios, han construido su sociedad", prosigue. Los siete principios se resumen de la siguiente manera: servir y no servirse (los que gobiernan viven de la solidaridad del resto), representar y no suplantar (la decisión del pueblo), construir y no destruir (consensos), obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer y por último, bajar y no subir (trabajar desde el último a los más encumbrados). La mujer, "igual ante las balas"

Las dinámicas de la Escuelita han pasado por vivir el día a día de los pueblos, alojarse en sus casas, involucrarse en sus actividades, trabajar sus tierras, compartir sus necesidades y vivir en igualdad hombres y mujeres, como establece la Ley de Mujeres Zapatistas, que dio un nuevo estatus social a la mujer. Las mujeres se volvieron visibles con ésta norma, que les permite "ser iguales ante las balas", pero también educarse, trabajar o ser milicianas, entre otras cosas.

Alrededor de 6.000 personas pudieron comprobar durante estos días de agosto cómo se está resistiendo frente a los ataques sin éxito del Gobierno Federal. A pesar de sus intentos de corromper a la sociedad indígena, no lo está consiguiendo, según revela Luis Saracho desde DF. "Calculamos que en la actualidad el movimiento debe estar formado aproximadamente por unos 65.000 zapatistas", añade. En las zonas del movimiento hoy la población está creciendo, no hay desnutrición, nadie se encuentra sin escolarizar, la salud es primordial, todos tienen un lugar en la sociedad y en ese marco, para mantener la resistencia autónoma, están construyendo las condiciones necesarias para sustentar las estructuras de gobierno, algo que pudieron comprobar los asistentes a la Escuelita.

Desde las montañas del Sureste mexicano, donde el 'subcomandante Marcos' -convertido en asesor y puente entre los dos mundos- sigue lanzando sus mensajes y misivas, se hizo eco del poder de las redes sociales, algo que aunque pueda suponer una paradoja, el movimiento zapatista ha sabido utilizar eficazmente como arma para mantenerse visible. En el 2006, junto con La Sexta Declaración nació una iniciativa denominada La Otra Campaña, cuyo planteamiento no iba más allá de identificar a quiénes luchan, dónde están, qué piden y cómo les trata el Gobierno.

En esas circunstancias se generó un movimiento mediático muy importante y nació la Red Contra la Represión, que ha generado un movimiento de defensa de las libertades de los presos políticos, apoyado hoy en día por las redes sociales. A través de ellas se lanzan los comunicados que hoy sirven para reconstituir la politización del movimiento.

"En un primer momento el movimiento se veía por parte de la sociedad civil como un acontecimiento anecdótico, pero el próximo 1 de enero cumplirá 20 años y pocos movimientos que se presupongan anecdóticos se mantienen durante tanto tiempo", reflexiona Luis Saracho.

Habrá que esperar a ver cómo afecta a los asentamientos zapatistas la actual Reforma Energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que se debate estos días en la Cámara de Diputados en la ciudad de México, debido a la riqueza e importancia de los recursos que allí se encuentran. De momento, los asentamientos siguen manteniéndose al margen y caminando en sus dinámicas, sus proyectos y circunstancias de gobiernos autónomos, tratando de generar un movimiento social y político basado en el anticapitalismo.

Y, como resume Luis Saracho, "la Escuelita ha sido una muestra de la determinación del pueblo, demostrando que la autonomía es importante, que tiene un precio dispuesto a pagarla y que no hay marcha atrás, con una nueva generación de muchachos preparados con un pie en el pasado y otro en el futuro".

Un horizonte resumido, de nuevo, en palabras del 'subcomandante Marcos': "¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo".Fuente: Publico.es Rebelión

Las escuelitas de abajo

Habrá un antes y un después de la escuelita zapatista. De la reciente y de las que vendrán. Será un impacto lento, difuso, que se hará sentir en algunos años pero marcará la vida de los de abajo durante décadas. Lo que vivimos fue una educación no institucional, donde la comunidad es el sujeto educativo. Autoeducación cara a cara, aprendiendo con el alma y con el cuerpo, como diría el poeta.Para saber más

Se trata de una no pedagogía inspirada en la cultura campesina: seleccionar las mejores semillas, esparcirlas en suelos fértiles y regar la tierra para que se produzca el milagro de la germinación, que nunca es segura ni se puede planificar.

La escuelita zapatista, por la que pasamos más de mil alumnos en comunidades autónomas, fue un modo diferente de aprendizaje y de enseñanza, sin aulas ni pizarras, sin maestros ni profesores, sin currícula ni calificaciones. La verdadera enseñanza comienza con la creación de un clima de hermanamiento entre una pluralidad de sujetos antes que con la división entre un educador, con poder y saber, y alumnos ignorantes a los que se deben inculcar conocimientos.

Entre los muchos aprendizajes, imposibles de resumir en pocas líneas, quiero destacar cinco aspectos, quizá influenciado por la coyuntura que atravesamos en el sur del continente.

La primera es que los zapatistas derrotaron las políticas sociales contrainsurgentes, que son el modo encontrado por los de arriba para dividir, cooptar y someter a los pueblos que se rebelan. Al lado de cada comunidad zapatista hay comunidades afines al mal gobierno con sus casitas de bloques, que reciben bonos y casi no trabajan la tierra. Miles de familias sucumbieron, algo común en todas partes, y aceptaron regalos de arriba. Pero lo notable, lo excepcional, es que otras miles siguen adelante sin aceptar nada.

No conozco otro proceso, en toda América Latina, que haya conseguido neutralizar las políticas sociales. Este es un mérito mayor del zapatismo, conseguido con firmeza militante, claridad política y una inagotable capacidad de sacrificio. Esta es la primera enseñanza: es posible derrotar las políticas sociales.

La autonomía es la segunda enseñanza. Hace años escuchamos discursos sobre la autonomía en los más diversos movimientos, algo valioso por cierto. En los municipios autónomos y en las comunidades que integran el caracol Morelia, puedo dar fe de que construyeron autonomía económica, de salud, de educación y de poder. O sea, una autonomía integral que abarca todos los aspectos de la vida. No tengo la menor duda de que lo mismo sucede en los otros cuatro caracoles.

Un par de palabras sobre la economía, o la vida material. Las familias de las comunidades no tocan la economía capitalista. Apenas bordean el mercado. Producen todos sus alimentos, incluyendo una buena dosis de proteínas. Compran lo que no producen (sal, aceite, jabón, azúcar) en tiendas zapatistas. Los excedentes familiares y comunitarios los ahorran en ganado, con base en la venta de café. Cuando hay necesidad, por salud o para la lucha, venden alguna cabeza.

La autonomía en la educación y en la salud se asienta en el control comunitario. La comunidad elige quiénes enseñarán a sus hijos e hijas y quiénes cuidarán la salud. En cada comunidad hay una escuela, en el puesto de salud conviven parteras, hueseras y quienes se especializan en plantas medicinales. La comunidad los sostiene, como sostiene a sus autoridades.

La tercera enseñanza se relaciona con el trabajo colectivo. Como dijo un Votán: Los trabajos colectivos son el motor del proceso. Las comunidades tienen tierras propias gracias a la expropiación de los expropiadores, primer paso ineludible para crear un mundo nuevo. Varones y mujeres tienen sus propios trabajos y espacios colectivos.

Los trabajos colectivos son uno de los cimientos de la autonomía, cuyos frutos suelen volcar en hospitales, clínicas, educación primaria y secundaria, en fortalecer los municipios y las juntas de buen gobierno. Nada de lo mucho que se ha construido sería posible sin el trabajo colectivo, de hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos.

La cuarta cuestión es la nueva cultura política, que se arraiga en las relaciones familiares y se difumina en toda la sociedad zapatista. Los varones colaboran en el trabajo doméstico que sigue recayendo en las mujeres, cuidan a sus hijos cuando ellas salen de la comunidad para sus trabajos de autoridades. Las relaciones entre padres e hijos son de cariño y respeto, en un clima general de armonía y buen humor. No observé un sólo gesto de violencia o agresividad en el hogar.

La inmensa mayoría de los zapatistas son jóvenes o muy jóvenes, y hay tantas mujeres como varones. La revolución no la pueden hacer sino los muy jóvenes, y eso no tiene discusión. Los que mandan, obedecen, y no es un discurso. Ponen el cuerpo, que es otra de las claves de la nueva cultura política.

El espejo es el quinto punto. Las comunidades son un doble espejo: en el que podemos mirarnos y donde podemos verlas. Pero no una o la otra, sino las dos en simultáneo. Nos vemos viéndolas. En ese ir y venir aprendemos trabajando juntos, durmiendo y comiendo bajo el mismo techo, en las mismas condiciones, usando las mismas letrinas, pisando el mismo lodo y mojándonos en la misma lluvia.

Es la primera vez que un movimiento revolucionario realiza una experiencia de este tipo. Hasta ahora la enseñanza entre los revolucionarios reproducía los moldes intelectuales de la academia, con un arriba y un abajo estratificados, y congelados. Esto es otra cosa. Aprendemos con la piel y los sentidos.

Por último, una cuestión de método o de forma de trabajo. El EZLN nació en el campo de concentración que representaban las relaciones verticales y violentas impuestas por los hacendados. Aprendieron a trabajar familia por familia y en secreto, innovando el modo de trabajo de los movimientos antisistémicos. Cuando el mundo se parece cada vez más a un campo de concentración, sus métodos pueden ser muy útiles para quienes seguimos empeñados en crear un mundo nuevo.

Fuente: La Jornada, México

Enlace Zapatista

La escuelita de la libertad: el ABC zapatista, María Verza, Periodismo Humano, 27 agosto 2013.